湾区里的那口静气,藏在江门的水纹里

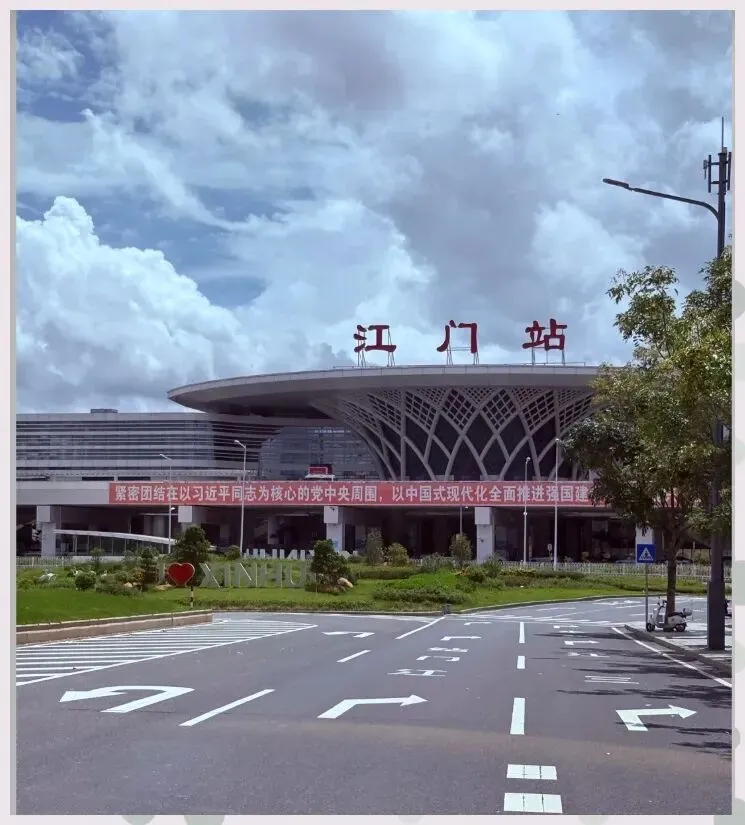

走到江门东站时,风里有陈皮的淡香

高铁停稳的时候,我看了眼手机,比预计早了五分钟。走出站台,没有预想中的人流攒动——连拉客的司机都只是站在树荫下,慢悠悠地摇着扇子。风从车站外的芒果树间穿过来,带着一点若有若无的香气,不是花香,是那种干燥的、带着微苦的木质香,后来才反应过来,应该是陈皮。

车站前的路很宽,斑马线长得看不到头,阳光洒在柏油路上,却不觉得刺眼。我拖着行李箱走了两百米,没遇到几个赶时间的人。路边的店铺招牌用粤语写着,字体圆滚滚的,像刚蒸好的糯米糍。那一刻突然松了口气,原来真的有城市,不用跑着赶路。

粥碗边的热气,裹着爷叔的粤语

第二天早上,我跟着导航拐进一条小巷。没有网红店的醒目标志,只有一块褪色的木牌写着“陈皮粥”。推开门,里面坐满了爷叔,他们捧着茶盅,用粤语聊着天,声音不高,像锅里慢慢熬着的粥。我找了个角落的位置坐下,点了一碗陈皮猪骨粥和一份鲜虾肠粉。

粥端上来的时候,热气裹着陈皮的香扑到脸上。用勺子舀一口,米粒熬得软烂,猪骨的鲜味和陈皮的微苦混在一起,刚好压掉了腻。肠粉皮薄得透光,咬开时鲜虾的甜汁溢出来,蘸点酱油,咸淡刚好。旁边的爷叔看我吃得香,笑着用不标准的普通话说:“后生仔,第一次来江门吧?”我点头,他指了指粥碗:“这个陈皮,是新会的,放了三年哦。”

白切鹅的皮,比想象中更薄一点

中午去了朋友推荐的“源兴”饭店。店面不大,墙上挂着旧照片,都是老板和客人的合影。点了招牌白切鹅,等菜的时候,我看着窗外的树影晃来晃去。服务员端上来时,盘子里的鹅皮泛着油光,薄得像一层纸。

夹起一块,蘸上姜蓉酱油,牙齿刚碰到皮就破了,肉滑得像豆腐,没有一点腥味。老板走过来说,鹅是早上现杀的,煮的时候火候刚好,不能太老也不能太嫩。我一口气吃了三块,连米饭都多添了一碗。店里的客人不多,大家都慢慢吃,没有人催单,连服务员都慢悠悠地收拾桌子。

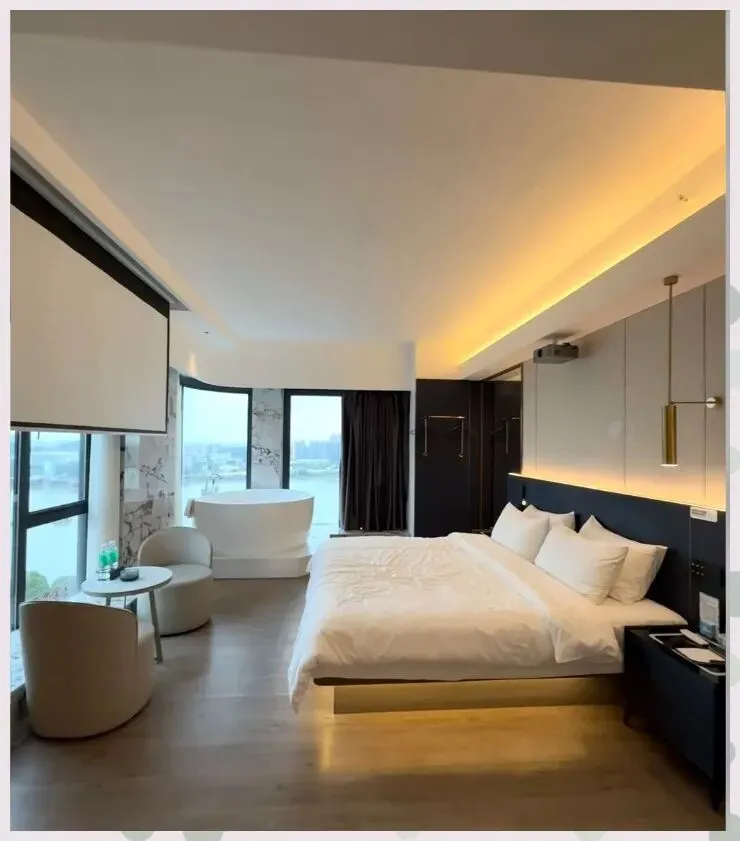

夜宿的民宿窗外,虫声盖过了车流

晚上住在蓬江老城区的一家民宿。房间很小,但收拾得干净,窗户对着一条小巷。放下行李,我打开窗户,风里带着河边的湿气。七点多的时候,巷子里的灯亮了,昏黄的光透过树叶洒进来。

九点多躺在床上,突然听到窗外的虫鸣声。不是一只两只,是一片,像细密的雨。我仔细听,竟然听不到车流的声音。这在广州是不可能的事——即使是深夜,也总有车开过的声音。在这里,虫声盖过了一切,像一首慢节奏的摇篮曲。我翻了个身,很快就睡着了。

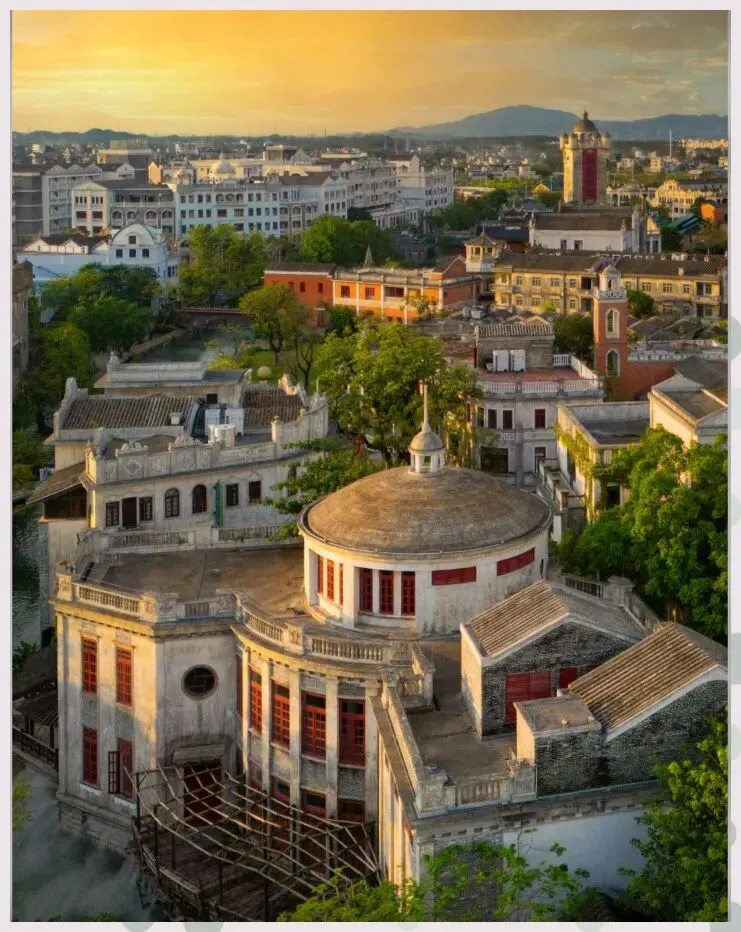

离开前的下午,我在河边坐了半小时

离开的前一天下午,我沿着蓬江河边走。河水很宽,水面上有几只白鹭飞过。河边的长椅上,有人在钓鱼,有人在看报纸,还有人只是坐着发呆。我找了个空椅子坐下,阳光透过树叶洒在脸上,暖暖的。

风从河面上吹过来,带着水汽。我想起这几天吃的粥、鹅、肠粉,想起爷叔的笑声,想起夜里的虫鸣。江门不是那种一眼就让人惊艳的城市,它没有高楼大厦,没有热闹的商圈,但它的好,像陈皮一样,需要慢慢品。你走得越慢,越能感受到它的温柔——那种不紧不慢的节奏,那种藏在细节里的温暖。

离开的时候,我在车站买了一小罐陈皮。高铁开动,看着窗外的江门慢慢远去,心里没有不舍,只有一种踏实的感觉。就像喝了一碗老火汤,所有的倦意都散了。江门,就像湾区里的一口静气,藏在水纹里,藏在粥香里,藏在每一个慢下来的瞬间里。下次再来,我想再坐一次河边的长椅,再喝一碗陈皮粥,再听一次夜里的虫鸣。