[家国]洪小文: 广州沙面, 阳光灿烂的日子

- 2026-02-16 14:50:35

一个转身,光阴就成了故事

一次回眸,岁月便成了风景

作者简历

原题

作者:洪小文

我在广州的沙面岛生活了整整半个世纪。岛上每一条街道、每一幢洋房,都深深地印在脑海里,闭着眼睛都能找到。在这里,我度过了快乐的童年,经历了十年浩劫,走过了奔波的中年。如今将点滴旧事一气写成,只为记录下自己的故事和情感。享受回忆和写作的过程,犹如咀嚼橄榄,甘苦参半自己知。

旧日的沙面东桥

旧日的沙面东桥01

1949年10月14日,人民解放军解放广州,成立了军事管制委员会,负责起这座华南第一大城市的运行。

蛰伏于省港城乡多年的中共地下党组织,像雨后春笋一般冒出了地面,从四面八方汇集广州,按照早已设计好的分工,和南下大军一起,接管城市的各个部门各个机构,工业、商业、财政、学校、医院、报社、广播电台、海关……一切有条不紊,就像曾经演练过一样。

我父亲洪文开、母亲陈平所在的香港《华商报》,是中共南方局及香港分局长期准备的新闻队伍。从记者、编辑到印报工人、派报员,一应俱全。广州解放翌日,《华商报》即宣告停刋。凌晨,出完了最后一份报纸,全报馆六十多人悄悄乘船离开香港,取道惠州,由东江教导营接应,从陆路奔赴广州。他们一进城,先在爱群大厦酒店住下,换上解放军装,随即前往光复中路(现光明中路)的报馆街,接管了旧政权的《中央日报》社。杨奇社长带领原《华商报》的全班人马各就各位,按照王匡、曾彦修在南下途中拟好的社论和排好的头版,以令人咋舌的速度,几天之内就出版了的第一份中共华南分局机关报《南方日报》。

这一天,是广州解放后的第9天:1949年10月23日。这支平均年龄只有二十七八岁的年轻队伍,斗志昂扬,干劲十足,白天在办公室工作,晚上在办公室打地铺,日以继夜地出报,向社会传播新政权最权威的消息。

1949年10月23日南方日报创刊号头版。报名为华南分局宣传部副部长李凡夫所书。毛泽东的题字在21天后才送达,改用至今

随着人员的不断增加和家属的陆续抵达,房子明显不够用了。报社向军管会申请要房子,得到的回复却是:“自己找!”只知道伏案工作的报社领导恍然大悟,马上将这个任务交给了我的父亲。

父亲拿着一叠军管会的空白公告,仿佛手持一把尚方宝剑,和母亲一起坐着报社的美式吉普车,在城里转悠,寻找可征用的房屋。民国政府留下的楼房,此时已被各路大军对口接收。在毫无所获之际,鬼使神差地驶上六二三路东桥头的斜坡,开进了沙面岛。沙面曾经是英法租界,此时已经十室九空。百年古树的绿荫之下,矗立着一排排风格廻异的洋楼。

车轮慢慢地压过路面上散落的榕树豆,轻轻地来到了复兴路27号大楼前(现沙面大街33号)。这是由4座楼房组成的院落,占地面积很大,横跨复兴路到珠江路,南向面对网球场,北向中央大草地。父亲仔细确认里面空无一人,于是在大门贴上军管会的公告,并填写了“南方日报征用”六个大字。

接着,又选中了复兴路42号(现沙面大街46号)万国宝通银行作为报社的办公大楼,还选了四、五处楼房作为职工宿舍。从此,南方日报社在沙面扎下了根。

1950年10月,在沙面复兴路42号的南方日报社

1950年10月,在沙面复兴路42号的南方日报社02

沙面是一个面积不到0.3平方公里的小岛,四面环水,由东、西两座桥与岛外连接。有了沙面的宿舍,报社干部职工的住房得到改善。我家住进了27号最南边一座洋楼的首层,意大利风格的设计,窗户对着珠江路(现沙面南街)洋人留下的网球场,可以望见珠江。院落里的鸡蛋花树,开花落叶,落叶开花。报社的新生一代呱呱落地,岛内岛外,处处勃勃生机。

肇和路63号(现沙面北街65号)原来是三菱洋行,在1949年初曾经短暂成为民国政府交通部办公楼,广州解放前夕被沙面的万国医院所用。解放后不久,广州市邮政局接管了这所医院,更名为“广州邮电医院”。1950年中,我母亲从南方日报社调到广州市邮政局任发行科长,我的姐姐和我先后在这所医院里出生。邮电医院后来被取消,合并到了沙基涌对面的广州市第三人民医院(现广州市中医院)。我在认识的同学好友中,一直没有遇到过真正在沙面土地上出生的“原住民”。我成为了一个名符其实、根正苗纯的“沙面仔”。

父亲给我起名字的时候,选了一个“翎”字,源自杜甫的诗句:“何当有翅翎,飞去堕尔前。”可是,阿姨和护士不认识这个字,屡屡读错、写错,我的出生证上还被写成了“翊”字。最后,只好改了一个简单明了的名字。

1949年11月,我的父母在广州市人民政府内留影

母亲在生下我的第28天就上班了。我和同龄的孩子一起,被送到了位于敦睦路旧英国洋行(现沙面二街6号)的报社托婴室,轮流吃着几个奶妈的奶,在摇篮中一天天长大。然后到托儿所、幼儿园,在报社的呵护下,度过了童年的时光。和我一起长大的小伙伴,年龄相差不过一、两岁,新生的报二代开始形成了。

27号的孩子们,到珠江边的绿瓦亭看潮起潮落,拾蚬捡虾。夏天在白鹅潭游泳戏水,冬天在草地上晒太阳,日子过得无忧无虑。在后花园里,男孩子调皮捣蛋,女孩子游戏歌舞。不少人到了晚年,依然记忆犹新,津津乐道。

托儿所有一个小朋友叫陶小林,他还有一个比他大2岁的姐姐。小林的父母是西北人,北京某大学的毕业生,来南方日报社工作的时间并不长。有一天,小林的父母突然失踪了。在沙面珠江岸边的绿瓦亭,留下了两双鞋子,一双男鞋、一双女鞋。听说小林的父母曾经参加过胡风的读书会,北京传来了追查的风声。大人们被这个消息惊呆了,无法想象,多大的政治压力会使两个年轻人投江而去,多狠心的决断能让这对夫妻抛下了年幼的儿女?

报社领导同情地作出了人道主义的安排,将4岁的姐姐送去了孤儿院,2岁的小林则由卫生室护士肥姨自愿领养。小林照常上幼儿园、小学,没有受过歧视。肥姨终生未婚,含辛茹苦地将小林抚养成人。小林长大后去了美国留学,千方百计终于联系上了在台湾的亲生父母。

我家在沙面住过的第一栋洋楼(现沙面南街32号)

我家在沙面住过的第一栋洋楼(现沙面南街32号)03

金色的阳光洒满了珠江两岸。

每天早晨,榕树遮掩下的沙面街道走满了上班的人流。人人朝气蓬勃,充满着建设社会主义新国家的热情。岛内的机关还有海关、外办、新华分社、广播电台、农垦厅、外贸局、海运局、航道局等,大部分有宿舍,成了一个国家干部扎堆的地方。南方日报社在桥外的新基路建好了新的办公大楼和印刷厂,住在沙面宿舍的干部职工,步行上班也不过十几分钟。

1954年的春天,上班的人流中多了一位身材清瘦的新社长。黄文俞从新华社华南分社社长的任上调来,他的正式职务是中共华南分局宣传部副部长、南方日报社代社长,时年37岁。搬进27号后花园洋楼居住的黄社长,行走在上班的路上,一脸严肃,从不和别人打招呼。我父母和黄社长夫妇在香港《正报》工作时已十分稔熟,他一样视若无睹。尾随在后的黄夫人有点尴尬,曾经抱着歉意向我母亲解释:“文俞同志说报社几百号人,个个都点头,走到报社也点不完。”

报社老总们住过的沙面复兴路27号后花园洋楼

报社老总们住过的沙面复兴路27号后花园洋楼一年之后,报社不设社长,任总编辑的黄文俞被称为了黄老总。他在27号的家有二百多平方米,摆放着包皮沙发和宽大如床的办公桌,还有长长的走廊式阳台。黄家的孩子可以在客厅里骑自行车转圈。最令人羡慕的是黄家有一台苏联制造的黑白电视机,电视台每逢周末晚上播放文艺节目。傍晚,报社的孩子们自带小板櫈,早早排在了黄家的门口,能够看上电视是我们儿时最高级的娱乐享受。

报社的副总编辑杨繁、林里、何文等人陆续携家带口搬进了27号大院。大院里有幼儿园、饭堂、医疗室、理发室,乒乓球室,足不出院便可完成日常生活。领导和职工济济一堂,没有后顾之忧,全心全意地投入工作。

随着中共华南分局撤销,成立广东省委,南方日报改称广东省委机关报。从1957年10月起,南方日报百花齐放,先后办起了《羊城晚报》《广东画报》《广东农民报》,还出版了诸多图书。那时候的老总们,一个字、一个标点符号地改稿,一张照片、一幅图画地剪辑,不论多晚,不签大样绝对不会睡觉。我父亲除了担任秘书长,还分管《广东画报》和美术出版。他为曲高和寡的《广东名画家选集》写下序言,又编写了老少皆宜的连环画。晩上,报社派人送稿到家里,等改好后又带回去排版。我从小就出入报社,几乎走遍了各个编辑部、印刷车间,见惯了 “爬格子”“点丹黄”的报人日常。

50年代的黄文俞在沙面住所

50年代的黄文俞在沙面住所

04

我上沙面复兴路小学一年级的时候,同班有10个一起从报社幼儿园来的同学,可算是阵容最大。当时国家正处于经济困难时期,报社饭堂没有了青菜和鱼肉。从总编辑到普通职工,都是吃着白开水泡通菜拌饭,坚持工作。我们是祖国的花朵,受到了特殊优待,每人分得一勺牛奶米糊加一勺米饭,给我留下了深刻印象。

报社还管起了我们的暑假,每天安排得满满的。上午带我们去报社饭堂做功课,或者到图书室看书;下午去文化公园滑旱冰,或看电影,还请过说书大师林少铭给我们讲《西游记》。印报厂的排字车间是我们参加劳动的地方。报社无微不至、无所不在的关怀,让我们觉得自己就是报社的一份子,从未想过会分离。

我从来不算是乖孩子,喜欢和淘气的同学为伍。父母亲对9岁的我迟迟没有加入少先队十分焦急,惩罚无效就搞个重奖,说好如果暑假前能够入队,可以跟大姐去北京。北京,那是多么令人向往的首都,那是五星红旗升起的地方!怎么可以错过呢?于是急功近利的我,竭尽所能积极表现,每天下课在教室里擦桌扫地,终于赶上三年级的最后一批戴上了红领巾。

1957年6月,我和小朋友们在报社托儿所

乘坐绿皮火车,经过两天两夜的旅程,我和大姐来到了雄伟的北京。我们住在府右街1号中央办公厅宿舍的舅舅家。那里属于中南海的一部份,在高高的红墙门口站着解放军哨兵。表哥指着湖的另一边对我说:那是毛主席住的地方。表哥、表妹陪我们走遍了北京的著名景点。那个时候的天安门,是可以跨过金水桥,穿过城楼门洞走进故宫的。那个时候的人民大会堂,是可以随意背靠着红色大柱子拍照的。长大以后,我每次去北京,都会想起儿时第一次旅游的情景。

在5年的小学时光里,我结识了不少沙面的同学,有的还成为了终生的朋友。小学四年级的时候,班里来了一个香港同学,梳着小分头,穿着整齐的衬衫西裤,脚蹬皮鞋,一副和我们格格不入的样子。他的名字叫嘉儿,父亲是新华社香港分社总编辑。当时组织上有规定,驻港人员的子女满十岁必须送回内地上学。嘉儿由新华社广东分社接收,在沙面尾的宿舍安排了一间小小的平房,他一个人住在那里,并由副社长许实担任监护人。由此,后来嘉儿戏称许实为“教父”。我父母在香港《华商报》工作时,和嘉儿的父母是同事,同住过一栋房子。我很自然和他熟络起来,而他则很快就褪去了港味,和我们报社子弟成为了不分彼此的朋友。

1958年4月30日毛泽东视察广州棠下村。新华社广东分社副社长许实(2排中)在采访中

1958年4月30日毛泽东视察广州棠下村。新华社广东分社副社长许实(2排中)在采访中

05

广东省外事办公室设在沙面,和我们的小学只有一墙之隔。接待外国来宾,必然有少先队员献花的环节。沙面小学自然成了外办的首选。有机会去接外宾的同学,衣着靓丽,戴上罕有的丝绸红领币,令人侧目。我们几个发小,个子不够高,长相不出众,从未入过老师的法眼。只有一次去机场,几乎半个小学都参加了,我们才荣幸入选。可惜在留下的照片中没有找到我的身影。

在整个小学时期,我还有唯一的一次机会,参加了小型的送外宾活动。我和另外3个男女同学,一早乘坐外办的小汽车到解放路的迎宾馆,在餐厅吃早餐。这是我第一次在宾馆的餐厅吃饭,雪白的桌布和精致的餐具,让我大开眼界。餐后去广九火车站,在月台上站成一排,等候外宾的到来。时任中南局第一书记陶铸陪同日本共产党总书记宫本显治走到列车旁,我们献花、敬礼、合照,然后挥挥手说:欢迎再来。第二天的南方日报报道了日本客人离穗的消息。我记住了宫本显治这个名字。

搬进37号新家后,还有一次非官方的接待外宾活动。越南驻广州总领事馆设在沙面,新任总领事和住二楼的副总编辑许实是反法战争时期的战友。一天晚上,总领事造访了许家,又来到三楼我家做客。双方客套了一番,按照事先的准备互相交换了礼物。于是,我的作文又有了与众不同的内容。

1965年夏,沙面小学的少先队员在白云机场接外宾

1965年夏,沙面小学的少先队员在白云机场接外宾06

沙面是一个机关宿舍集中的地方,自然也是干部子女成群的地方。我上学的时候,沙面有两所小学,一所是复兴路小学,一所是水上小学。后者取消后,合并到桥外的小学去了,复兴路小学就被简称为沙面小学。沙面小学是荔湾区的重点学校,区长频频来视察,于是一种优越感油然而生。

虽然我们进入这所小学似乎顺理成章,但是后面几年就不那么容易了。由于名额有限,有些在沙面居住的学生只能到桥外上学,我们宿舍有一个孩子就是这种情况。

不知道从什么时候开始,以沙基涌为界,有了桥内、桥外的分别。特别是男生,我们住在桥内的称为“沙面仔”,住在桥外又性格好斗的则被称为“烂仔”,还常有打架的事情发生。

即使是住在沙面却去西桥外的小学上学,似乎也不够正统。反而,住在桥外而来沙面上学的同学没有这种感觉,可见在同学们心目中,似乎上沙面小学比住在沙面更重要。这条无形的界线当时影响很深,有点像两个阵营。但是只存在于两届左右,随着岁月延绵,我们长大了就慢慢淡去。

沙面岛以沙基涌为界,分开了桥内、桥外

沙面岛以沙基涌为界,分开了桥内、桥外07

我刚上小学的时候,从27号搬到了同仁路(现沙面一街)一栋洋楼的第四层居住,窗户对着露德天主教堂的尖顶。1964年,报社在复兴路29号之一(后来改称沙面大街37号,以下简称37号)新建了两座各三层的宿舍楼。前座每层三套共九个单元,分配给处级干部。后座每层两套共六个单元,分配给常委居住。前、后座之间的院子里建了一座平房用作会议室,方便领导们随时开会。

常委楼每套一厅四房,有120多平方米。黄老总夫人嫌面积小不愿搬进来,继续住在27号。我家第二次搬家,住进了后座三楼的东面。副总编辑杨繁的夫人杨竹青说,她喜欢和我家住对门,于是搬进了三楼西面。副总编辑许实、何文分别住了二楼。这样,常委楼只住了4个常委。后来,首层分别由编委黄每、罗妙居住。新房子设计合理,十分好用,但是没有了洋房的气派。

在沙面江边游戏的儿童

杨繁夫妇育有二女一子,姐姐小青和我是同班同学。在抗日战争时期,杨繁和我父母同被党组织派到国军第十二集团军政工队,因为当时是单线联系,互相并不认识。解放后,虽然共事、邻居十几年,但从不谈及以往的经历,继续牢记保密纪律,守口如瓶。直到近十年,有关史料公开,我们作为后人才知道,他们曾经是同一战壕的战友。

37号成为了报社领导们比较集中的宿舍,自然也是我们报二代聚集的中心,和我同班的有5个同学住在这里,不同班的超过10个。住在协力路(现沙面四街)的东仔(他的父亲是羊城晚报副总编辑),也是和我同班,每天和我们玩在一起。

搬进了新房以后,父母依然很忙,常常很晚回家。姐姐们在中学寄宿。我一个人在空荡荡的房子里,只好打开全屋的电灯,度过一个又一个孤独的晩上。我也没有想到,一住就是半辈子,37号成了我的沙面老家。

1965年8月28日,余本、王匡女儿、王匡、王匡夫人田蔚和我父亲的合影

1965年8月28日,余本、王匡女儿、王匡、王匡夫人田蔚和我父亲的合影08

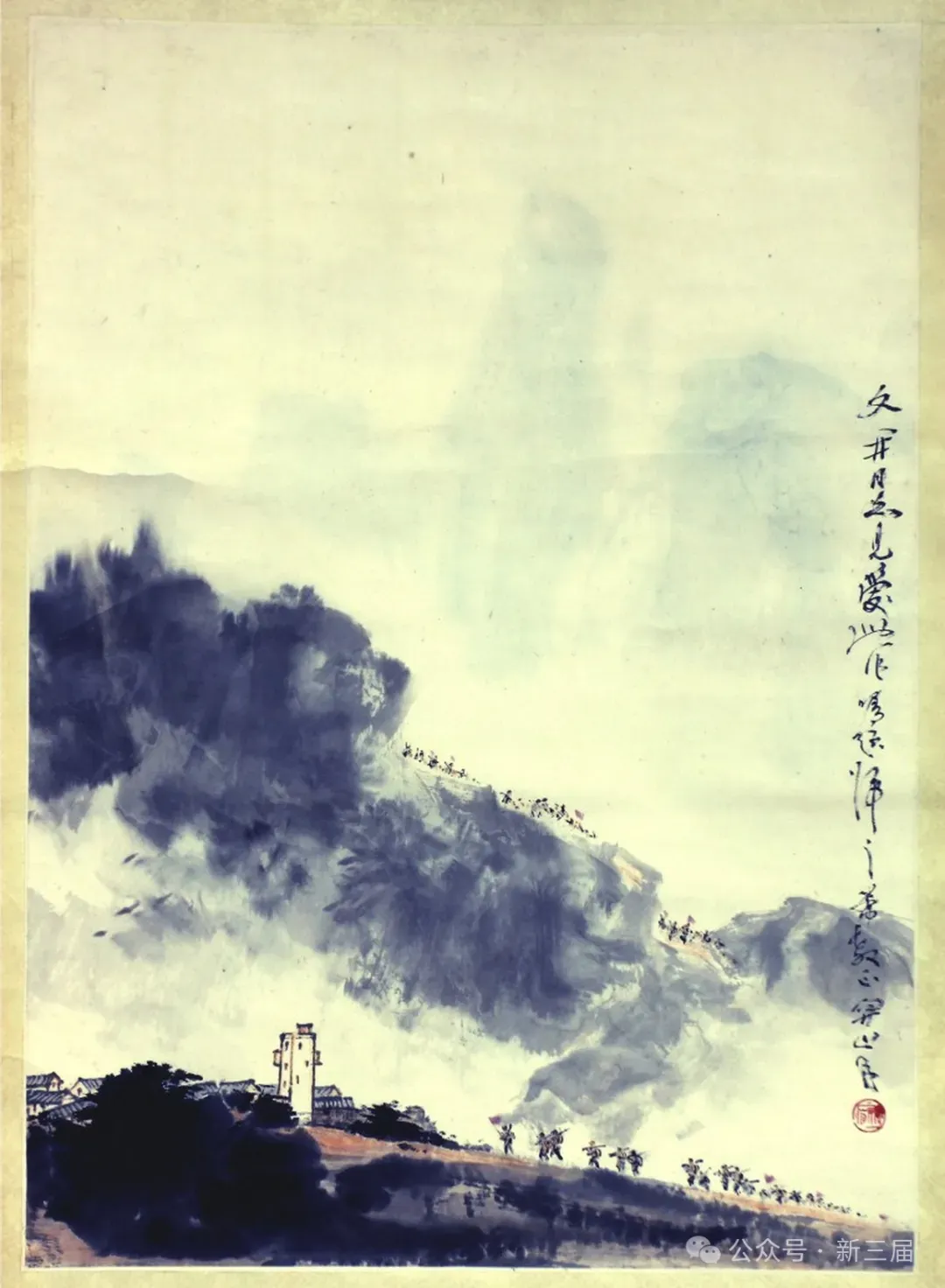

关山月为粤剧

1965年7月至8月,中南区戏剧观摩演出大会在广州举行。我父亲参与领导了这次汇演的宣传报道工作。

红线女主演的现代粤剧《山乡风云》,是这次汇演的重头戏之一,备受社会关注。时任中南局第一书记陶铸、中南局宣传部长王匡等领导十分重视,多次过问和观看演出。父亲对该剧的宣传图文审阅很细致,从海报、节目单,到新闻报道文章,均一一过目。一次,他拿着红线女身穿戎装的剧照对我说,这张照片会刊登在广东画报的封面,发行到海外去。

因为父亲对该剧的海报及节目单封面设计不甚满意,于是商请早有交往的岭南派画家关山月帮忙,创作一幅国画,以求达到面目一新的效果。关山月欣然应允,很快就送来一幅作品:一支红色游击队伍从山上蜿蜒而下,为首者举着红旗,走向一条具有广东五邑地区风貌的村庄。村口耸立一座碉楼,侨乡特色跃然纸上。该画用途明确,画面洁净,没有任何题字落款,以便于美术平面设计。父亲见画大喜,立即安排采用。节目单上“山乡风云”四个字,由王匡部长所书。

关山月送给我父亲的红色题材之作《山乡风云》

汇演结束后,中国唱片社发行该剧的唱片,父亲又特别指定将该画用于唱片的封套。

后来,关山月的这幅作品挂在了我家的客厅,画的右侧多了一行手书:“文开同志见爱此作嘱题赠之希教正 关山月”,并盖有圆形的红色印章。虽然此画没有命名,由于是专为粤剧《山乡风云》所作的,家人将此画称为“山乡风云”。

不足一年,文革开始,这幅画连同关山月的另一赠画等被卷起收藏于柜底,虽几经抄家劫掠,总算留存了下来。关山月大师一生画作甚多,但革命战争题材的作品极为罕见,这幅《山乡风云》当属稀有之作,至今保存在我家。

沙面小学的入队仪式照片,刊登在《广东画报》的封面

09

我们成长在一个红色教育落实到家庭的年代。一次,小学的班主任陈洪策老师布置每个同学写一篇革命家史的作业。由于父母从来没有和我讲过他们的经历,我只好凭着零碎的历史知识编写我的作文。其时正在上演大型音乐舞蹈史诗《东方红》,我无比仰慕地去中山纪念堂观看过,让我有了照搬照抄的灵感。我写下了父母参加北伐战争、抗日战争还有解放战争的光辉历程。功课交上去以后,陈老师十分满意,要求约我父亲为同学们讲一次革命家史。我只好找父亲商量。父亲看完我的作文,严厉斥责了我的胡编乱造,有点哭笑不得地对母亲说:“陈老师的年龄和我们差不多,怎么会相信我们参加过北伐呢?”

我们从小就被教导,人生的道路有三条必须跨过的红线:第一条是加入少先队,第二条是加入共青团,第三条是加入共产党。正当我们走过了第一条红线,满怀希望地向着第二条红线奔跑的时候,一场暴风雨铺天盖地而来。我们就像被吹落的榕树豆豆,任人踩踏,体无完肤地滚下了又脏又深的沟渠。

今日沙面

彭波:悼一群寻梦人的“老板”

陈原:人民日报的"讽刺与幽默" 吴晔:忆丁聪先生与舒乙 丁聪漫画尺度令人惊讶 方成留下最幽默的画 华君武:画尽世间百态