青铜器,古称“金”或“吉金”,是中华文明早期灿烂的重要见证。将它们的光芒重新擦亮并公之于世,正是接通那段灿烂历史的桥梁。《广州博物馆藏青铜器》的出版,便是一次系统的唤醒。

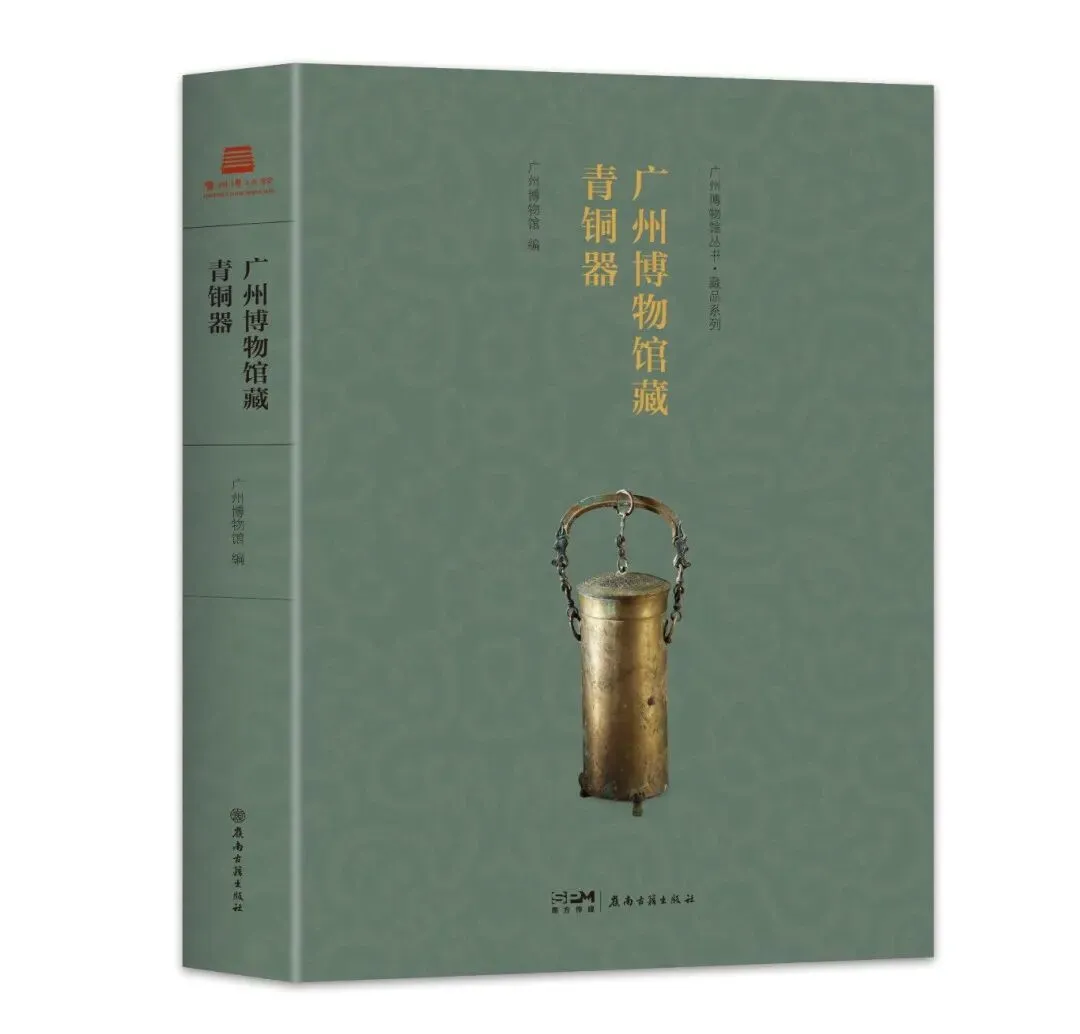

该图录首次系统公开广州博物馆藏500余件青铜器,将带你走进一座“纸上青铜博物馆”。

《广州博物馆藏青铜器》系统呈现了广州博物馆90余年来积淀的青铜器珍藏,数量巨大、种类丰富,囊括食器、酒器、水器、乐器、车马器、兵器、铜镜、造像、玺印、钱币等,基本涵盖了古代中国青铜器铸造流行的时期。

该书图版部分收录258组青铜器,分饮食器,乐器与车马器,兵器,铜镜、带钩、牌饰等,造像,玺印与钱币,共六章;不仅有对器物的解读,还标注出土或流转信息,旁及馆藏古籍和馆外文物,兼顾学术性与可读性,为读者提供多元视角。附录部分补充青铜器229件(套),文稿部分附4篇学术论文。

在这批青铜藏品中,容庚先生1956年捐赠的90余件青铜器尤为瞩目,其中77件为其著作《颂斋吉金续录》著录的藏品。价值之高实属罕见,其中一级文物9件,二级文物37件,三级文物2件。

容庚先生捐赠的这批藏品以商周重器为主,包括西周“剌”鼎、春秋“曾大保”盆、越王剑等。这些文物不仅见证民国金石收藏史,更对补证商周史料、研究古代制度意义深远。

广州汉墓出土的青铜器亦为一大特色,彰显了鲜明的岭南特色。越式鼎、铜提筒、铜鋗甑组合等岭南特色器物,与反映秦统一岭南的“十四年”铜戈、秦式蒜头壶、铜鍪,以及汉式铜鼎、带盖铜壶等,共同勾勒出秦汉时期岭南融入统一多民族国家的文化融合轨迹。

此外,广州博物馆征集的具有典型越文化风格的青铜器,如岭南特有的青铜乐器羊角钮铜钟、铜鼓等,亦为青铜文化研究提供了多元的视角。

下面,让我们用另一种视角,通过5件藏品带大家开启这场青铜铸造的文明记忆。

这件高不足20厘米的铜鼎有着一副貌不惊人的脸孔。一对拉长呈扁圆形的小眼睛弱化了它“狞厉”的性格。

它最初的主人没有给它留下名字,却将代表自身家族的徽铭铸刻在它的腹中。在辗转于人间三千年后,它最后的主人容庚因为这个“胎记”的模样,给了它“杀人鼎”的昵称。

我们已无从知晓最初的先民如何称呼这样的脸孔,直到汉代人给它取了个醒目的名字:饕餮。这幅脸孔特征鲜明,千变万化,眉目间能显现出各种动物禽鸟的模样,通常有一双标志性的大眼。以鼻为界,眼前这幅脸孔还可以看成是两个长着鸟头龙身的怪物,回首而望,这种视觉的多重解释,让眼前这副脸孔在观者面前“动”了起来。

商代酿酒业发达,墓葬中出土酒器种类众多。眼前这件器物三条长腿架着两张呼之欲出的脸孔,顶部形如双翼的流和尾向两边伸展,最初的使用者将代表自己身份的标识“亚疑”刻在了它的身上。

这类器物被称为“爵”,是商人温酒祭祀的重要物品。在盛大的典礼中,储酒器、温酒器、调酒器和饮酒器按组排列,阵容庞大。它肥大的肚囊盛满酒液,被放在火上炙烤,器物表面层次感鲜明的脸孔是商代晚期贵族们热衷的形象。

这类形象在商代晚期横空出世、盛极一时,但伴着后人对他们群饮酗酒的批评而逐渐衰落。周公谆谆告诫他的国民远离酒浆,以免布商人饮酒亡国的后尘。

汉代人认为墓葬是人死后居住的另一个世界,是现实的“镜像”。那些生前家境还算殷实的贵族们,显然对现实生活充满了留恋。

比如,2000年前这位被称为“辛偃”的贵族,在30多平米的空间中,为自己营造了一个死后的幸福家园。在这里,装备了他生前曾经拥有过或未曾拥有过的一切:弓弩宝剑、香车农具、漆奁玉器……其中还有一对青铜女子,长髻鎏金,屈身跪坐,陪着她们的主人在地下长眠了千年。

一群群从泥土中走出来的陶制人佣,是汉代人热衷死后世界的明证,在那些陶人中,这对青铜质地的女俑显得格外显眼。

先民曾认为用可以损坏的物质把神像塑造成人形,是对神的不敬。后来,人们以自己的形象为依据,创造出神的形象,从陶土到玉石,再到青铜,他们用自己熟悉的材料将这样的形象固定下来,这种方法被工匠们传递,发生着变异……

眼前这尊神像垂目高鼻,宽额广颐,神态庄严,薄衣宽带,U型璎珞垂于膝前,黑发高髻,通体鎏金,右臂微举,左臂下垂,跣足立于莲花宝座,身体呈优雅的S型站立。1500年前,两位信徒凑钱找到当地的工匠铸成了她的金身,历经流传,如今她褪去了“神性”的光环,成为了一件博物馆的“艺术品”。

动物形象在汉代工匠的手中已被运用得游刃有余。这些曾经用凶狠目光凝视四方,让观者不安的动物形象已逐渐失去了最初的野性,被套上了圆环,目光间甚至流露出一些温存。这些兽首衔着圆环,被安排在器物或门上,给主人带来了安全感。

眼前这件足有半米高的铜壶体型硕大,头顶三只轻灵的凤鸟,周身布满细密的圆圈纹,一对衔着环的兽首卧在它宽厚的肩膀上。1973年,它在广州太和岗重见天日,它的先祖很可能来自楚地方向。