冰城人在广州:那些被风裹住的细碎

榕树须扫过肩时,我忘了北方的冷

刚出广州南,风就撞过来——不是哈尔滨那种割脸的硬,是软的,带着点水汽,像刚洗过的毛巾擦过皮肤。朋友说先去沙面,我以为是那种崭新的仿欧建筑,走到门口才愣了:榕树的根盘在墙上,须子垂下来,扫过我的肩膀。阳光从叶缝漏下来,在地上画圈圈,一圈又一圈,像小时候奶奶摇的纺车。

我蹲下来摸了摸地砖,凉的,但不冰。旁边有个阿婆推着小车卖豆花,竹篮上盖着白布,问我要甜还是咸。我脱口说咸,她笑出了皱纹:“北方人吧?试试甜的,广州的甜,是润的,不齁嗓子。”我接过碗,勺子挖下去,豆花颤巍巍的,糖水漫上来,甜到心里——原来风里的甜,是从这里来的。

修风扇的大叔,汗滴在我的手背

找糖水铺时拐进一条老巷,听见叮当的响声。走近才看见一群人围着,中间是个光膀子的大叔,蹲在地上修风扇。他的后背全是汗,像刚从水里捞出来,额头上的汗珠子顺着脸颊往下滚,“啪”地滴在我的手背——温的,带着点盐味。我愣了一下,递过去一张纸巾。

大叔接过纸巾擦了擦脸,抬头笑:“姑娘,第一次来广州?”我点点头。旁边的阿姨递来一杯凉茶,陶瓷杯,凉的,“解解暑,这天气燥。”我喝了一口,苦得皱眉头,阿姨拍了拍我的肩:“咽下去,后面有回甘。”果然,过了几秒,喉咙里泛起甜,像吃了颗薄荷糖。原来老广的热心,不是嘴上说的,是汗滴在手上、凉茶递到手里的实在。

拉肠的韧劲儿,勾着我早起

在哈尔滨,我从来不会六点醒——除非要赶早班机。但在广州的第三天,我被香味拽醒了。楼下肠粉店的米浆香,混着蛋的鲜,从窗户缝钻进来,挠我的鼻子。我套上拖鞋跑下去,老板坐在门口择菜,看见我就笑:“加蛋加肉?”我说都加。

肠粉端上来时,皮是透的,能看见里面的蛋和肉。夹起来时,它颤巍巍的,但不烂,有韧劲儿。酱油一淋,甜鲜的味道漫开。我一口咬下去,米香裹着蛋香,魂都飘起来了。后来每天早上,我都去那家店,老板会多给一勺酱油,说“北方姑娘口味重”。离开那天早上,他塞给我半袋花生:“路上吃。”我捏着花生,手心暖的——原来踏实,就是被人记住的小细节。

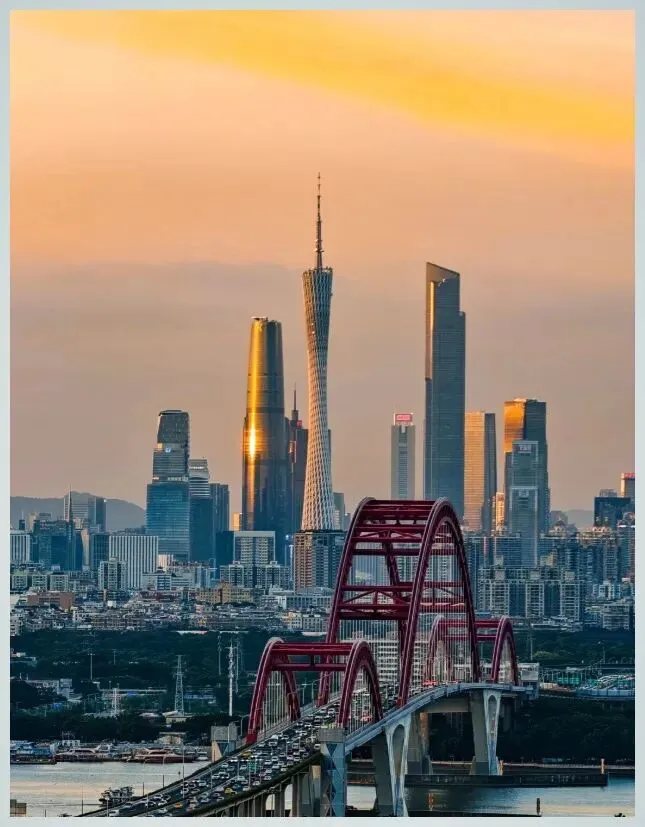

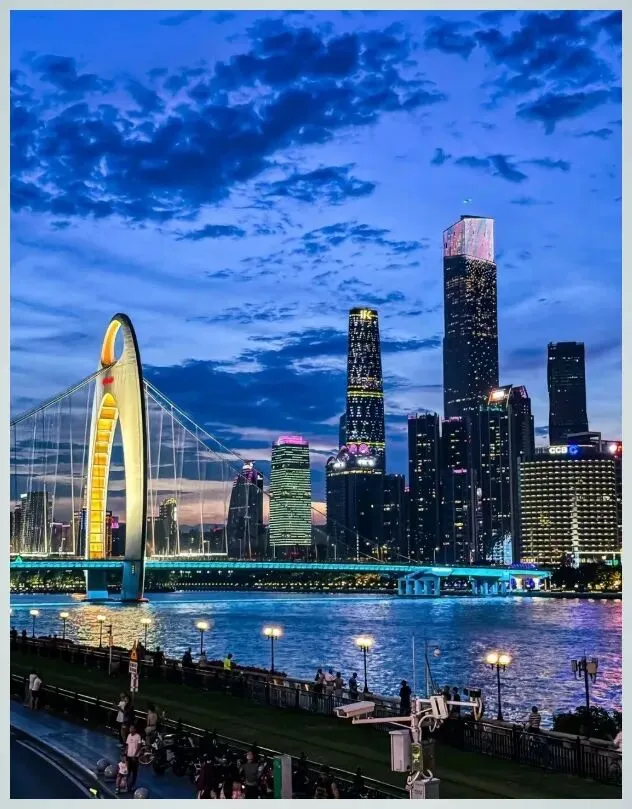

骑楼下的灯光,比小蛮腰暖

朋友说要带我去看小蛮腰,我拒绝了。晚上我租了辆共享单车,沿着骑楼街骑。柱子连成排,像一个个老人站在路边。二楼的窗户透出灯光,黄的,像家里的台灯。有人坐在门口剥花生,有人摇着扇子聊天,声音不大,像蚊子哼。风从侧面吹过来,带着糖水的甜,还有凉茶的苦。

路过一家茶餐厅,门口的牌子写着“得闲饮茶”。我突然想起哈尔滨的冬天,大家裹着厚衣服匆匆走,没人停下来喝茶。这里的人,好像不着急——老板慢慢擦桌子,客人慢慢喝茶,连风都慢慢的。我停下来买了杯柠檬茶,坐在台阶上喝。茶是冰的,但心是暖的。

离开前一天,我去了海珠湿地。坐在长椅上听虫鸣,树叶沙沙响。阳光透过树叶,照在我的手上,暖的。我突然明白,广州的好,不是高楼大厦,不是网红景点,是榕树的须扫过肩,是修风扇大叔的汗滴在手背,是拉肠的韧劲儿勾着我早起,是骑楼下的灯光暖着我的心。这些细碎的东西,像糖一样粘在我的心上。高铁开动时,我摸了摸口袋,里面有半袋花生。风从窗外吹进来,还是甜的。我知道,我会再回来的——不为别的,就为那口肠粉,和被风裹住的日子。